Muséologie du sacré / Soutenance de thèse / Alessandro Paolo Lena

L’ED 441 a le plaisir de vous inviter à la soutenance de thèse de Alessandro Paolo Lena, préparée sous la direction de Sandra Costa et Dominique Poulot :

Muséologie du sacré. Les églises consacrées et le patrimoine culturel des Frères Mineurs Conventuels en Italie

3 juin 2025

14h30 – 18h30

Dipartimento delle Arti – Complesso di Santa Cristina – Piazzetta Giorgio Morandi 2 – 40125 – Bologna – Aula Magn

Jury

Sonia Cavicchioli, Professoressa, Università di Bologna

Paola Cordera, Professoressa, Politecnico di Milano

Sandra Costa, Professeure, Università di Bologna, co-directrice de la thèse

Cyril Isnart, Directeur de recherche, IDEAS, Institut d’ethnologie et d’anthropologie sociale, Aix Marseille université-CNRS

Dominique Poulot, Professeur Emérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de la thèse

Isabelle Saint-Martin, Directrice d’études, École Pratique des Hautes Études, Paris

Résumé

La thèse explore les églises consacrées et le patrimoine culturel des Frères Mineurs Conventuels, en examinant comment elles se comparent et contrastent avec l'exposition d'objets sacrés dans des contextes muséaux séculiers. En se concentrant sur la relation de l’Ordre avec le patrimoine culturel depuis le début du XXe siècle, l’étude s’appuie sur des méthodologies issues de la recherche historique, de la muséologie et de l’histoire de l’art, tout en intégrant des perspectives issues des études religieuses et de la phénoménologie.

Au cœur de cette recherche se trouve l’interaction entre les notions de « sacré » et de « séculier ». Bien que souvent perçues comme opposées, ces sphères s’entrecroisent de manière complexe, en particulier dans la mise en exposition, l’interprétation et la contextualisation des artefacts religieux dans les cadres ecclésiastiques et muséaux. En analysant ces points de contact, la thèse met en lumière l’évolution des attitudes à l’égard de la préservation et de la transmission du patrimoine.

Pour illustrer ces dynamiques, l’étude examine l’engagement des Frères Conventuels envers leur patrimoine historique et artistique du début du XXe siècle à nos jours. L’analyse historique débute par l’étude de trois expositions temporaires du début du XXe siècle, chacune organisée dans un contexte franciscain. Ces expositions reflètent des approches curatoriales distinctes, des stratégies d’engagement du public variées, ainsi que des tensions sous-jacentes entre tradition et modernisation.

L’analyse se déplace ensuite vers l’après-Seconde Guerre mondiale, explorant la manière dont les Frères Conventuels ont adapté leurs pratiques patrimoniales en réponse aux évolutions culturelles et ecclésiales. Le Concile Vatican II constitue un cadre de référence clé pour ces transformations. Une attention particulière est accordée aux défis liés à la « muséalisation » des églises – en équilibrant leur fonction consacrée avec leur accessibilité, l’introduction d’un droit d’entrée et leur relation avec les musées ecclésiastiques situés dans les couvents. De plus, l’étude met en contraste les approches franciscaines de la mise en récit du patrimoine avec les narrations muséales séculières sur l’art et l’histoire religieuse.

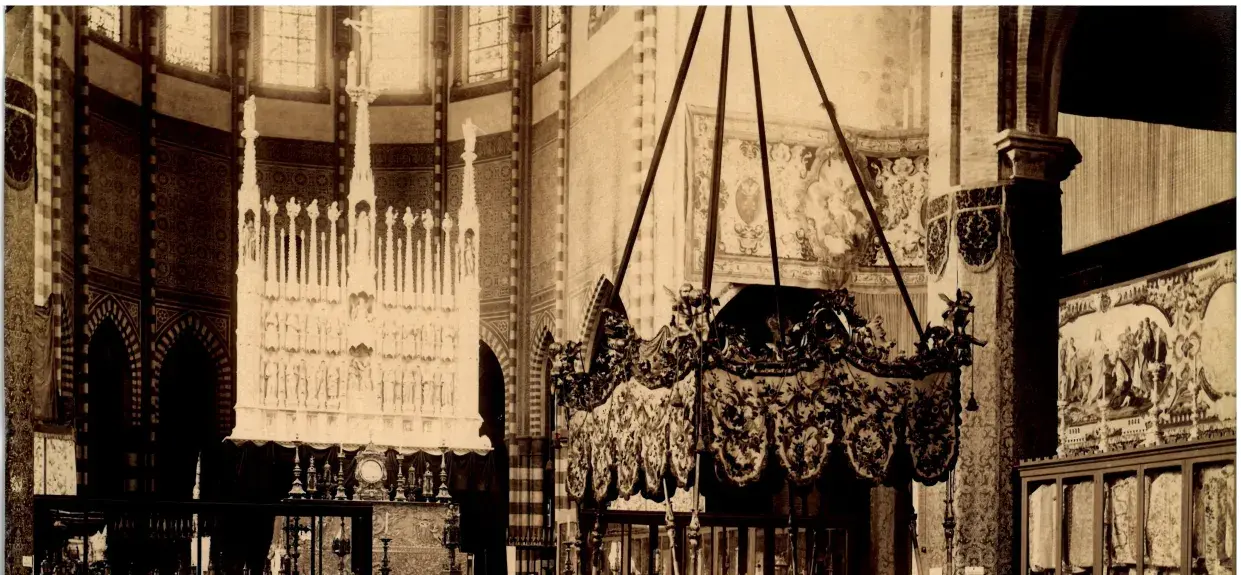

Un cas d’étude central porte sur Assise, cœur de la spiritualité franciscaine et site du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000. En examinant Assise comme un paysage culturel, la thèse explore la manière dont sa double identité – à la fois site de pèlerinage sacré et destination historique et artistique – façonne l’expérience des visiteurs. Les collections du musée du Trésor de la Basilique Saint-François d’Assise sont analysées en dialogue avec la collection Mason Perkins et la basilique, mettant en lumière les récits superposés qui se déploient dans ces espaces.

Enfin, la thèse propose une réflexion théorique sur les qualités expérientielles des espaces ecclésiaux et muséaux. En comparant les dimensions atmosphériques, architecturales et perceptives des sites sacrés et des environnements muséaux, l’étude identifie les parallèles et distinctions dans la manière dont ces espaces engagent les visiteurs sur le plan émotionnel et sensoriel.

Mots-clés

Patrimoine religieux, Musée, Église, Art sacré.